当前,土壤盐碱化已经成为一个全球性的问题。盐碱地,顾名思义,就是土地含盐量较高,不适合种植常见的农作物或绝大部份植物,也是指地下潜水位升高、矿化度增强,加上气候干旱和蒸发强烈,导致深层土壤盐分向表土迁移,表土盐化或碱化程度加重的现象。盐碱地的形成与土壤中的碳酸盐含量过高有关,到目前,我国尚有近10000万亩的土地为盐碱地。水土治理刻不容缓,要想系统地进行改良还存在许多困难。

国内盐碱地改良常用的方法包括物理改良、化学改良、生物改良和耕作改良措施。

拿物理改良措施来说,大概有以下几种方式可以治理盐碱地的问题。

1.平整、深耕土地

平整土地可使水分下渗均匀,提高降雨淋盐和灌溉洗盐的效果,防止土壤斑状盐渍化。将要治理的地块进行深耕,深度大约三十至四十公分,要求土壤细碎,无明显大块土壤,最好采取纵横多次耕种,当然如果能满足深度和细碎的两个要求,可根据地形的实际情况进行操作,目的是能让盐份充分暴露在空气中,便于后期治理。

2.台田模式

“上农(棉、粮)下渔”模式是在盐碱地上新开挖或将原有坑塘改造为池塘,进行渔业养殖;挖池产生的土方堆筑台田,经淡水或降雨压碱改造后进行农林种植的立体生态农业开发模式,该模式对于地势低洼、地下水位高、土质黏重、透气透水性差、土壤贫瘠、含盐量1%左右的重度盐碱地较为适宜。

岭南股份在内蒙古河套灌区进行的盐碱地改良及综合整治示范项目,利用暗管排盐技术解决了乌拉特前旗西小召镇200亩砂壤土盐碱改良和杭锦后旗头道桥镇农业部可持续发展示范区600亩盐碱地治理。

该暗管排盐改碱原理遵循”盐随水来,盐随水去“的水盐基本原理,在地表以下1米到2米的深度,铺设带有小孔的排水管,水分能通过暗管上的小孔进入暗管排出农田,在排出水的同时,也将盐排出田地。

这一技术能有效防止农作物遭受涝渍灾害;同时控制地下水位能切断土壤的毛细作用,减少水分蒸发,从而降低了盐分在土壤表层的积聚。因此从根本上防止了盐碱地的形成,具有改碱效果好,大幅度降低施工成本低、维护成本等优势。项目实施后,土壤含盐量降低35%,作物产量提高46.7%。

岭南股份旗下岭南水务集团、北京本农科技聚焦于城乡水务、水利工程、水生态水环境、土壤修复治理等多元化业务格局,集规划设计、技术研发、专业施工与管理运营为一体,推动了多个水生态综合治理项目、土壤修复项目的实施落地。

岭南股份荣获重庆渝北铜锣山国家矿山公园旅游策划及规划设计方案征集评审第一名,打响了“二次创业”文化旅游产业转型之路上,综合型、多兵种、多维度、立体化战役历史性意义的一枪。

详细内容 >>

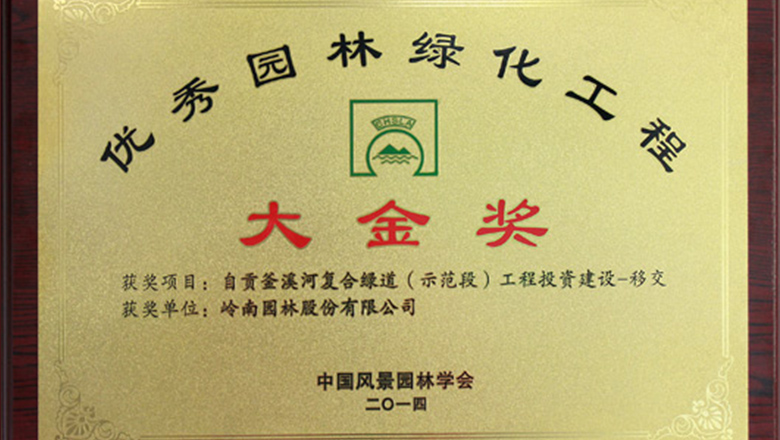

11月22日,2014年度中国风景园林学会“优秀园林工程奖”颁奖典礼在福建漳州隆重举行,由我公司承建的全长6.3公里、总面积210公顷、造价2.4亿的“自贡釜溪河复合绿道(示范段)工程投资建设-移交”项目,荣获本年度最高奖——“大金奖”。这是我公司首次获得这一奖项,也是我国西南地区的第一个大金奖,成功实现了零的突破。该奖项仅次于中国建筑工程最高奖“鲁班奖”。

详细内容 >>